我国的纹身历史 一

注:点击图片跳转到下一张

纹身,古代称“雕题”、“黯肌”、“黯面”、“绣脚”、面“墨”、“扎青” 等。是用刺、针、刀等尖状锐器在皮肤上刻刺花纹或符号,渗人颜色,使之保存终生,永不褪落的身体装饰方法。它的起源很早,是由原始人在肤体上绘画以为装饰或进行宗教活动的习俗发展而来的。在我国的东南、西南地―区,古代纹身之风也很盛行。直到近现代,在黎、傣、布朗、德昂、独龙、 基诺、佤、怒、景颇、珞巴、高山等民族中,这种习俗还残留有一定的遗迹。

关于纹身,我国古籍早有记载。由于那时中原已进入阶级社会,所以纹身的记载都是涉及边区民族,如《礼记-王制》“东方曰夷被发纹身,有不火食者矣。”《淮南子,原道训》“九磨之南,陆事寡而水事众,于是民(高诱注曰:“纹身刻画其体,内墨其中,为蛟龙之状。 以入水,蛟龙不害也,故曰以象鳞虫也。”)《说苑-奉使篇》云“诸发曰:“彼 越……处海垂之防屏外藩以为居,而蛟龙又与我争焉,是以剪发纹身,灿然成章,以象龙子者,将避水神也。”《汉书-地理志》云:(粤人)纹身断发,以避蚊龙之害。”《史记》上还记载周文王的父亲季历本来是小儿子,不应当继承王位, 理应由他的哥哥太伯或虞仲作王,但季厉的父亲偏爱小儿子,于是太伯、虞仲只好逃到南方荆蛮之地。 入乡随俗,也在身上刺画了花纹。直到今天,有些少数民族还保留着纹身的习俗。

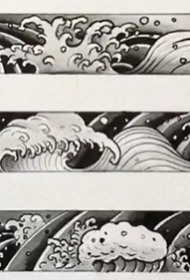

在汉唐以来的古籍中常有对包括西双版纳各民族在内的“百夷”的“纹身”描述,其历史久远在西双版纳各民族中, 主要是傣族、布朗族的男子有纹身的为俗。他们在腿、胸、背、 '臂等处,用针刺各种纹饰,涂以蓝靛或胆汁等成青色而终生不褪,这是一件很痛苦的事。近代《车里》一书的归纳,纹身的图案大体可分为四类:一是动物类,有象、虎、豹、龙马、鹿、 猴等;第二类的图案有云纹、方形、圆形、花丼等;三是文字类,有傣文佛咒和成句佛经;四是其他类,有曲攀、直线、几何图形等。

不过,据现代研究,初民纹身的起因是十分复杂的。例如,初民最初之所以用粘土,在唐宋以后的一些古籍中,把纹身的蛮夷分为“绣脚蛮”、“绣面蛮”、“雕题蛮”数种。明时《百夷传》云“不黥足者,则众皆嗤之曰妇人也,非百夷种类也”。说明其时已进入父系社会,纹身既示男女之别,又别民族之异。在纹身图案中的傣文、佛碣是佛教传入和有了文字以后的发展。傣族传说是佛祖为了使小和尚专心听经、以修正果两画上的花纹。这也许是为了展示男人在佛寺接受了教育,已由“生人"变成了有知识的“熟人”吧!至于一些学者, 和纹身者所说的,纹身是为了贏得女人的爱情,也许不无道理。