非洲辛酸的纹身历史 一

注:点击图片跳转到下一张

埃及是世界四大文明古国之一。其金字塔作为人类建筑史上的奇迹而广为人知。在现代埃及人中,我们已经不容易找到活生生的纹身实据。但是,古埃及是有纹身习俗的。 在一些建于三千年前的古墓中,考古学家发现了纹身的裸体神像。如亚猛-拉的裸体神像,他的右肩就有铭刻的黥纹;再如,伯达庙的裸体神像,其胸部和臂部也有刻纹。在四千年前的古干尸上,考古学家也找到了纹身的图像。

埃维人大部分居住在贝宁,少部分居住在尼日利亚。埃维少女的刺纹可以说是最具特色的。通常情况下,一个少女身上要刺上十二套花纹,方能得到人们的敬慕。埃维人不仅以为这是美的象征,恋爱、夫妻生活的必备内容,而且以为是勇敢的标志,因为要在有限的皮肤上一针针地刺上十几套花纹, 实在需要有超人的忍受能力。比如,仅仅大腿内侧的一套花纹就有81个不同的小花纹。 至于整个十多套纹有多少针,那数字就大得惊人。

关于埃维少女剌纹与婚姻的关系,其中有一些相当动人的掌故。在十五套花纹中,有一套是刺在背上的,这一连串的刀印花纹,被称作“男子离别回头看”。姑娘们出嫁后,丈夫为了生计、征战等种种原因,总有需要离家远别的时候。每当这神时刻来临,妻子都要相伴送行,沿着河边溪畔,沿着森林小径,新婚燕尔的一对玉人说不尽的悄悄话,道不完的离愁别恨。但是,“送君千里,终须一 别”。按习俗,在最后分别之际,总是妻子先行转身返回,此时此刻,丈夫目力能及,正是妻子娇小可怜的背影,正是“男子别离回头看”刺纹。虽然它没有用“勿忘我”等直露的名字,但“回头望”三字,含蓄深泥,更具有一种柔肠寸断的悲剧美。丈夫一经提示,对妻子的爱意涌上心头,更增加了责任感和神圣感。

马孔德人分布在坦桑尼亚东南沿海和莫桑比克东北部边境地区,是这两个国家的少数民族。长期以来,纹身一直是马孔德人的族规。因此,如果说,在其他地方,纹身是一种自觉自愿的痛苦,那么马孔德人就有所不同。如果拒绝纹身,就是违背了族规,将会受到严厉而残酷的惩罚。

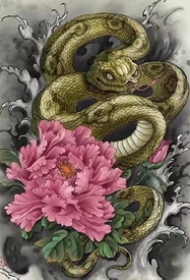

马孔德人的纹身图案,有的十分复杂。如 蛇、蜜蜂、蝎子等动物图案,要刺得比较象,已经很不容易;倘要求纹刺得维妙维肖,不仅于施术者的水平是很大的考验,更重要的是,受纹者忍受的痛苦也要大得多。为保证 纹身的质量,施术者常常不得不求助于第三者。施术者让第三者把被纹者牢牢按住,被纹者不堪这巨大的痛苦,往往拚命转动身躯, 呼天抢地,其情景比受刑还慘烈。但施术者是毫不手软的,因为如果图案、花纹达不到应有的要求,他们的声誉就会受到影响。所以,为了自己的荣誉,当然也是为了族规,施术者宁可让受施者多受些痛苦。

就我们所知道的事实,纹身虽然痛苦,但在任何一个部族,都是一种很受欢迎的痛苦,但在任何一个部族,都是一种很受欢迎的痛苦, 人们自觉自愿去刺纹,甚至唯恐自己身上的 还不够多,为什么唯独马孔德人不愿忍受痛苦,必须用族规才能约束人们呢?是因为马孔德人的纹身要求实在太高,因此马孔德人的刺纹是世界最疼的刺纹?或许,是马孔德人的刺纹图案过于复杂,因此刺纹就更痛苦? 或者,只是马孔德人对痛苦的承受力要差一些?

关于马孔德人刺纹,还有一个事实:不论施纹者技艺多么高超,刀法多么利索,失手的情况仍然时有发生。比如,被刺者的皮肤切开太深,造成大量出血,有的还因此发生意外,引起其它症状,发烧、头痛、肌体 局部溃烂,甚至死亡。当然这些事故比起族规来,却是微不足道的。

努巴人居住在苏丹南部,尼罗河上游的高山深谷,在人体装饰方面,在我们看来,他们恰好是阴阳倒置的。

比如在澳洲、亚洲等地,多是男子纹身, 女子化妆。但努巴人与此相反,这里的男子除涂绘身体外,还特别注重发型。一般的发型是剃光下部头发,而上部的头发则用蜜蜡涂抹,并根据个人爱好撒上红色或红褐色、蓝色的颜料,然后在头部正中插上一支白色的羽毛,或放其他类似的装饰物。至于谈到保持发型,他们简直比女人还女人。记得有一幅名为《保持发型》的漫画,讽刺现代女性。为了发型不乱,宁可把头伸到床沿外面去睡觉。而努巴的男子对这种方法的确不陌生,或者说,那位漫画家就是取材于努巴男子的发型保护法。

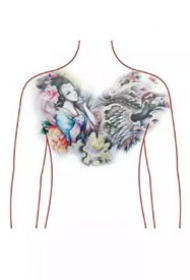

和努巴男子相比,努巴女子似乎显得“阳刚之气”一些。因为她们放弃了轻松的做头装饰,选择了痛苦却一劳永逸的纹身。

努巴女子一生一般得纹身三次。第一次是在10岁左右;第二次是在“初潮”到来之时;第三次是在第一个孩子断奶之后。三次纹身,一次比一次范围更大,,一次比一次更痛苦。在当地人看来,纹身并不是男性的义务,而是一种适合于男女的美的手段。另外,努巴人还相信另一种解释:纹身能驱邪治病。 比如,在眼上方刺纹可以增加视力,在额头两侧纹刺可防止头痛等等。